どくだみ茶は、体臭改善に嬉しい効果が満載です。利尿作用で老廃物を排出し、便秘解消で腸内環境を整え、抗菌作用でニオイの元にアプローチ。フラボノイドなどの抗酸化成分は、体のサビつきも防ぎます。体の中からスッキリすることで、気になるニオイを抑え、爽やかな毎日をサポートします。

体臭、気になっていませんか? 満員電車やエレベーターなど、人と近い距離で過ごす際に気になるのが体臭です。香水や制汗剤でごまかすのも一つの手ですが、根本的な解決にはなりません。そこで注目したいのが、古くから健康茶として親しまれているどくだみ茶です。今回は、どくだみ茶に含まれる成分がどのように体臭改善に役立つのか、その利用方法と併せて詳しく解説します。体の中からスッキリと、自信を持って過ごせる毎日を目指しましょう。

- どくだみ茶の効能と効果的な活用法 | 健康と美容をサポートする万能茶

- どくだみ茶の成分と健康改善への作用 | フラボノイド、ケルセチン、抗菌効果、ミネラルの力

- どくだみ茶の副作用と注意点 | どくだみ茶を安全に楽しむために

- どくだみ茶の飲み続けた結果とレビュー | 継続摂取で得られる効果と注意点

- どくだみ茶の作り方と国産製品の選び方 | 自宅で手作り&安心の国産品

- どくだみ茶と漢方薬の関係 | 十薬としての歴史と日常生活での活用法

- どくだみ茶の美容効果と女性へのメリット | 美肌、アトピー、冷え、むくみに効果的な万能茶

- どくだみ茶を使ったデトックスと体内毒素の排出 | カリウムの力でスッキリ体質へ

- どくだみ茶が持つ病気予防の可能性 | 高血圧・動脈硬化予防に期待できる健康茶

- 体臭改善に効果的などくだみ茶の成分と利用方法:まとめ

- 参考サイト

どくだみ茶の効能と効果的な活用法 | 健康と美容をサポートする万能茶

健康志向が高まる現代、様々な健康茶が注目を集めています。中でも、独特の香りと豊富な効能で古くから親しまれてきたどくだみ茶は、健康維持だけでなく美容にも効果があるとされ、近年再び注目を集めています。この記事では、どくだみ茶とは何か、その驚くべき効能、効果的な活用法を徹底解説。健康茶やさんぴん茶に興味のある方にも分かりやすく、その魅力を紐解きます。

どくだみ茶とは?健康と美容への効能を解説

どくだみは、日本各地に自生する多年草で、独特の強い香りが特徴です。古くから民間療法に用いられ、その薬効は広く知られていました。どくだみ茶は、このどくだみの葉や茎、花などを乾燥させて煎じたお茶です。

どくだみ茶には、以下のような豊富な成分が含まれています。

- クエルシトリン: 利尿作用、抗酸化作用

- イソクエルシトリン: 抗炎症作用

- カリウム: 利尿作用、血圧調整

- マグネシウム: 代謝促進、神経機能の維持

- ミネラル類: 健康維持に不可欠な栄養素

これらの成分が複合的に作用し、どくだみ茶は健康と美容に様々な効果をもたらします。

体臭改善や便秘解消に効果的な理由

どくだみ茶は、体臭改善や便秘解消に効果的と言われています。その理由は、以下の通りです。

- 利尿作用によるデトックス効果: どくだみ茶に含まれるクエルシトリンやカリウムは、利尿作用を高め、体内の老廃物や毒素の排出を促進します。これにより、体臭の原因となる物質の排出が促され、体臭の改善に繋がります。

- 便秘解消効果: どくだみ茶は腸の蠕動運動を活発にする作用があり、便通を改善する効果が期待できます。便秘が解消されることで、腸内環境が整い、体臭の改善にも繋がります。

さんぴん茶も利尿作用があり、体内の余分な水分を排出する効果がありますが、どくだみ茶はそれに加えてデトックス効果や便秘解消効果も期待できる点が異なります。

美肌・シミ対策に役立つどくだみ茶の成分

どくだみ茶は、美肌・シミ対策にも役立つと言われています。その理由は、以下の通りです。

- 抗酸化作用による活性酸素の除去: クエルシトリンなどの成分は、強力な抗酸化作用を持ち、肌の老化の原因となる活性酸素を除去する働きがあります。これにより、シミやシワの予防、肌のハリや弾力維持に効果が期待できます。

- 抗炎症作用による肌荒れ改善: イソクエルシトリンなどの成分は、抗炎症作用を持ち、ニキビや肌荒れなどの炎症を抑える効果が期待できます。

| 効 果 | 理 由 | 期待される効果 |

| デトックス | 利尿作用による老廃物排出 |

体臭改善、むくみ解消

|

| 便秘解消 | 腸の蠕動運動促進 |

便秘改善、腸内環境改善

|

| 美肌 | 抗酸化作用による活性酸素除去、抗炎症作用 |

シミ・シワ予防、肌荒れ改善、肌のハリ・弾力維持

|

| 血圧調整 | カリウムによるナトリウム排出 | 高血圧予防 |

どくだみ茶の成分と健康改善への作用 | フラボノイド、ケルセチン、抗菌効果、ミネラルの力

健康茶への関心が高まる中、どくだみ茶はその独特の香りと豊富な健康効果で注目を集めています。特に、フラボノイドやケルセチンといった抗酸化成分、デカノイルアセトアルデヒドの抗菌効果、そして豊富なミネラルとビタミンは、どくだみ茶の健康効果を語る上で欠かせない要素です。この記事では、これらの成分に焦点を当て、健康茶やさんぴん茶に興味のある方にも分かりやすく、どくだみ茶の健康効果を深掘りしていきます。

フラボノイドやケルセチンの抗酸化作用 | 老化を防ぎ、健康を維持

どくだみ茶には、フラボノイドと呼ばれるポリフェノールの一種が豊富に含まれています。中でも、ケルセチンは特に強力な抗酸化作用を持つことで知られています。

- 抗酸化作用とは?: 私たちの体内で発生する活性酸素は、細胞を酸化させ、老化や様々な病気の原因となります。抗酸化作用は、この活性酸素の働きを抑え、細胞を守る働きのことです。

ケルセチンをはじめとするフラボノイドは、活性酸素を除去し、以下のような効果をもたらします。

- 老化防止: 細胞の酸化を防ぎ、肌の老化や血管の老化を遅らせる効果が期待できます。

- 生活習慣病予防: 動脈硬化や高血圧などの生活習慣病の原因となる活性酸素の働きを抑える効果が期待できます。

- 免疫力向上: 免疫細胞を活性化し、免疫力を高める効果が期待できます。

さんぴん茶にもポリフェノールが含まれていますが、どくだみ茶は特にケルセチン含有量が豊富であることが特徴です。

デカノイルアセトアルデヒドの抗菌効果 | 感染症予防に役立つ

どくだみ特有の成分として、デカノイルアセトアルデヒドという成分が挙げられます。この成分は、抗菌作用を持つことが知られています。

- 抗菌作用とは?: 細菌の増殖を抑える、または殺菌する作用のことです。

デカノイルアセトアルデヒドは、以下のような効果が期待できます。

- 感染症予防: 細菌による感染症の予防に役立つ可能性があります。

- 口内環境改善: 口腔内の細菌の増殖を抑え、口臭予防や歯周病予防に役立つ可能性があります。

他の健康茶と比較しても、デカノイルアセトアルデヒドを含むお茶は珍しく、どくだみ茶ならではの強みと言えるでしょう。

ミネラルとビタミンがもたらす健康効果 | 体の機能をサポート

どくだみ茶には、ミネラルとビタミンもバランス良く含まれています。これらの栄養素は、体の様々な機能をサポートする上で重要な役割を果たします。

- ミネラル:

- カリウム: 利尿作用、血圧調整

- マグネシウム: 代謝促進、神経機能の維持

- カルシウム: 骨や歯の健康維持

- ビタミン:

- ビタミンB群: 代謝促進、皮膚や粘膜の健康維持

- ビタミンK: 血液凝固、骨の健康維持

これらのミネラルとビタミンは、以下のような効果をもたらします。

- 代謝向上: エネルギー代謝を促進し、疲労回復やダイエット効果が期待できます。

- 骨の健康維持: 骨密度を高め、骨粗鬆症予防に役立つ可能性があります。

- 貧血予防: 赤血球の生成を助け、貧血予防に役立つ可能性があります。

| 成 分 | 効 果 |

| フラボノイド(ケルセチン含む) |

抗酸化作用、老化防止、生活習慣病予防、免疫力向上

|

| デカノイルアセトアルデヒド |

抗菌作用、感染症予防、口内環境改善

|

| ミネラル(カリウム、マグネシウムなど) |

利尿作用、血圧調整、代謝促進、骨の健康維持

|

| ビタミン(ビタミンB群、ビタミンKなど) |

代謝促進、皮膚や粘膜の健康維持、血液凝固、骨の健康維持

|

まとめ

どくだみ茶は、フラボノイド、ケルセチン、デカノイルアセトアルデヒド、ミネラル、ビタミンといった豊富な成分が複合的に作用し、健康維持に役立つお茶です。抗酸化作用、抗菌作用、代謝向上など、様々な効果が期待できるどくだみ茶を、日々の健康管理に取り入れてみてはいかがでしょうか。健康茶、特にさんぴん茶に興味のある方にも、どくだみ茶の魅力を知っていただければ幸いです。

どくだみ茶の副作用と注意点 | どくだみ茶を安全に楽しむために

健康茶として人気のどくだみ茶は、豊富な栄養成分による健康効果が期待される一方で、摂取方法によっては副作用や注意点も存在します。この記事では、どくだみ茶を安全に楽しむために、注意すべき点を詳しく解説します。特に、肝臓への影響、妊娠中の方、高カリウム血症の方への注意点、そして下痢や肌荒れなどの症状が現れる原因と対策について、健康茶やさんぴん茶に興味のある方にも分かりやすく解説します。

どくだみ茶は肝臓に悪い?注意すべき摂取量

「どくだみ茶は肝臓に悪い」という情報を見かけることがありますが、これは誤解です。どくだみ茶に含まれる成分が直接肝臓に悪影響を与えるという科学的根拠はありません。むしろ、どくだみ茶に含まれるフラボノイドなどの抗酸化成分は、肝臓の健康をサポートする可能性も示唆されています。

ただし、どんな食品でも過剰摂取は体に負担をかけます。どくだみ茶も例外ではなく、過剰に摂取すると、利尿作用が過剰になり、脱水症状を引き起こしたり、ミネラルバランスを崩したりする可能性があります。肝臓は代謝に関わる重要な臓器なので、他の臓器に負担がかかることで間接的に影響を受ける可能性は否定できません。

適切な摂取量は、個人差や体調によって異なりますが、一般的には1日あたり500ml〜1リットル程度を目安にすると良いでしょう。濃すぎるお茶を大量に飲むのは避け、薄めのお茶をこまめに飲むように心がけましょう。

妊娠中・高カリウム血症の方が注意すべき理由

妊娠中の方と高カリウム血症の方は、特にどくだみ茶の摂取に注意が必要です。

- 妊娠中: どくだみには子宮収縮作用がある可能性が指摘されています。妊娠初期は特に注意し、過剰摂取は避けましょう。心配な場合は、かかりつけの医師に相談することをおすすめします。

- 高カリウム血症: どくだみにはカリウムが豊富に含まれています。腎機能が低下している方は、カリウムの排出がうまく行われず、高カリウム血症を引き起こす可能性があります。高カリウム血症は、不整脈や筋肉の麻痺などの症状を引き起こすことがあるため、腎臓に疾患のある方やカリウム値をコントロールしている方は、必ず医師に相談してから飲むようにしましょう。

さんぴん茶もミネラルを含みますが、どくだみ茶はカリウム含有量が比較的多いという特徴があります。

下痢や肌荒れの症状が現れる原因と対策

どくだみ茶を飲んだ後に、下痢や肌荒れの症状が現れる場合があります。これらの原因と対策は以下の通りです。

- 下痢:

- 原因: どくだみ茶に含まれるマグネシウムやクエルシトリンは、利尿作用の他に、腸の蠕動運動を活発にする作用があります。過剰摂取すると、この作用が強く出て下痢を引き起こすことがあります。

- 対策: 摂取量を減らす、濃すぎるお茶を避ける、空腹時に飲まないなどの対策を試してみましょう。

- 肌荒れ:

- 原因: 体質によっては、どくだみ茶の成分がアレルギー反応を引き起こし、肌荒れの原因となることがあります。また、利尿作用による体内の水分バランスの変化が肌に影響を与える可能性も考えられます。

- 対策: 摂取を中止し、皮膚科を受診することをおすすめします。

| 注意点 | 理由 | 対策 |

| 過剰摂取 | 利尿作用の過剰、ミネラルバランスの崩れ、肝臓への間接的な負担の可能性 |

適量を守る(1日500ml〜1リットル程度)、濃すぎるお茶を避ける

|

| 妊娠中 | 子宮収縮作用の可能性 |

過剰摂取を避け、医師に相談する

|

| 高カリウム血症 | カリウムの過剰摂取による高カリウム血症のリスク |

医師に相談してから飲む

|

| 下痢 | マグネシウムやクエルシトリンによる腸の蠕動運動の過剰 |

摂取量を減らす、濃すぎるお茶を避ける、空腹時に飲まない

|

| 肌荒れ | アレルギー反応、水分バランスの変化 |

摂取を中止し、皮膚科を受診する

|

まとめ

どくだみ茶は、適切に摂取すれば健康に役立つお茶ですが、体質や体調によっては副作用や注意点も存在します。この記事で解説した内容を参考に、ご自身の体調に合わせてどくだみ茶を安全に楽しんでください。特に、妊娠中の方、高カリウム血症の方、過去にアレルギー症状を起こしたことがある方は、十分に注意が必要です。健康茶、特にさんぴん茶に関心のある方にも、どくだみ茶の正しい知識を持っていただき、健康的な生活を送る手助けとなれば幸いです。

どくだみ茶の飲み続けた結果とレビュー | 継続摂取で得られる効果と注意点

健康茶として注目を集めるどくだみ茶。その効果を最大限に引き出すには、継続的な摂取が重要です。この記事では、「どくだみ茶を飲み続けた結果」に焦点を当て、継続摂取によって得られる健康効果のレビュー、体臭改善やダイエットに成功した事例、そして副作用を感じた場合の対処法と予防策について、健康茶やさんぴん茶に興味のある方にも分かりやすく解説します。

どくだみ茶を継続摂取した人の健康効果レビュー

どくだみ茶を継続的に摂取することで、様々な健康効果を実感しているというレビューが多く見られます。ここでは、代表的な効果とレビューをご紹介します。

- 便秘解消: 「長年悩んでいた便秘が解消された」「お通じが регулярになった」という声が多く、どくだみ茶の整腸作用が実感されていることが分かります。

- 美肌効果: 「肌荒れが改善した」「ニキビができにくくなった」「肌のトーンが明るくなった」というレビューもあり、どくだみ茶の抗酸化作用や抗炎症作用が肌にも良い影響を与えていることが伺えます。

- むくみ解消: 「足のむくみが気にならなくなった」「朝の顔のむくみが軽減された」という声もあり、どくだみ茶の利尿作用が効果を発揮していることが分かります。

- 体臭改善: 「以前より体臭が気にならなくなった」というレビューも見られ、どくだみ茶のデトックス効果が体臭改善に繋がっていると考えられます。

これらのレビューは個人の感想であり、全ての人に同じ効果があるとは限りません。しかし、多くの人がどくだみ茶の継続摂取によって何らかの健康効果を実感していることは確かです。

体臭改善やダイエットに成功した事例

どくだみ茶の継続摂取によって、体臭改善やダイエットに成功した事例も報告されています。

- 体臭改善事例: ある方は、加齢による体臭が気になっていましたが、どくだみ茶を毎日飲むことで、数ヶ月後には体臭が軽減されたと感じたそうです。これは、どくだみ茶のデトックス効果によって、体内の老廃物が排出され、体臭の原因となる物質が減少したためと考えられます。

- ダイエット事例: ある方は、食事制限と運動に加えて、どくだみ茶を毎日飲むことで、ダイエットに成功したそうです。どくだみ茶の利尿作用によってむくみが解消され、代謝が向上したことが、ダイエット効果に繋がったと考えられます。

これらの事例も個人の体験談ですが、どくだみ茶が体臭改善やダイエットのサポートとして役立つ可能性があることを示唆しています。

副作用を感じた場合の対処法と予防策

どくだみ茶は健康に良いお茶ですが、体質や体調によっては副作用を感じる場合もあります。ここでは、副作用を感じた場合の対処法と予防策について解説します。

- 下痢: 摂取量を減らす、濃すぎるお茶を避ける、空腹時に飲まないなどの対策を試してみましょう。症状が改善しない場合は、摂取を中止し、医師に相談してください。

- 肌荒れ: 摂取を中止し、皮膚科を受診することをおすすめします。

- 胃の不快感: 食後に飲むようにする、薄めのお茶を飲むなどの対策を試してみましょう。

- アレルギー症状: 蕁麻疹、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が現れた場合は、直ちに摂取を中止し、医師の診察を受けてください。

| 副作用 | 対処法 | 予防策 |

| 下痢 | 摂取量を減らす、濃すぎるお茶を避ける、空腹時に飲まない、症状が改善しない場合は摂取を中止し、医師に相談 |

適量を守る、濃すぎるお茶を避ける、体調に合わせて飲む量を調整する

|

| 肌荒れ | 摂取を中止し、皮膚科を受診 |

初めて飲む場合は少量から始め、体質に合わない場合は摂取を控える

|

| 胃の不快感 | 食後に飲む、薄めのお茶を飲む |

空腹時に濃いお茶を飲まない

|

| アレルギー | 直ちに摂取を中止し、医師の診察を受ける |

過去にアレルギー症状を起こしたことがある場合は、医師に相談してから飲む

|

どくだみ茶を安全に楽しむためには、以下の予防策を心がけましょう。

- 適量を守る: 過剰摂取は避け、1日500ml〜1リットル程度を目安にしましょう。

- 濃すぎるお茶を避ける: 薄めのお茶をこまめに飲むようにしましょう。

- 体調に合わせて飲む量を調整する: 体調が優れない時は、摂取を控えましょう。

- 初めて飲む場合は少量から始める: 体質に合わない場合は、摂取を控えましょう。

- 過去にアレルギー症状を起こしたことがある場合は、医師に相談してから飲む: 特に、キク科アレルギーのある方は注意が必要です。

まとめ

どくだみ茶は、継続的に摂取することで様々な健康効果が期待できるお茶です。便秘解消、美肌効果、むくみ解消、体臭改善など、多くの人がその効果を実感しています。しかし、体質や体調によっては副作用を感じる場合もあるため、適切な摂取量を守り、体調に合わせて飲む量を調整することが大切です。この記事が、健康茶、特にさんぴん茶に関心のある皆様にとって、どくだみ茶を安全かつ効果的に活用するための参考となれば幸いです。

どくだみ茶の作り方と国産製品の選び方 | 自宅で手作り&安心の国産品

健康茶として人気のどくだみ茶。自宅で手軽に作れたり、国産の安心できる製品を選べたりすることをご存知でしょうか?この記事では、どくだみ茶の作り方と国産製品の選び方に焦点を当て、健康茶やさんぴん茶に興味のある方にも分かりやすく解説します。自宅で簡単に作る方法、無添加の国産どくだみ茶を選ぶポイント、そしてふるさと納税で手に入れる方法まで、幅広くご紹介します。

どくだみ茶を自宅で簡単に作る方法

どくだみ茶は、自宅でも簡単に作ることができます。採取から乾燥、焙煎までの手順を丁寧に解説します。

-

どくだみの採取:

- 時期: どくだみの旬は初夏から夏にかけてです。花が咲いている時期が採取の目安となります。

- 場所: きれいな水辺や日陰の湿った場所に自生しています。公園や庭などでも見かけることがあります。

- 注意点: 農薬などが散布されていない場所を選びましょう。また、採取する際には、所有者の許可を得るか、公共の場所であれば採取が禁止されていないかを確認しましょう。

-

どくだみの洗浄:

- 採取したどくだみを丁寧に水洗いし、土や汚れを落とします。

-

どくだみの乾燥:

- 天日干し: 風通しの良い場所に広げ、数日間天日干しします。完全に乾燥するまで、時々裏返しましょう。

- 室内干し: 天候が悪い場合は、風通しの良い室内で干します。

- 乾燥機: 食品乾燥機を使用すると、短時間で乾燥させることができます。

-

どくだみの焙煎(任意):

- フライパンや焙烙などで、弱火でじっくりと焙煎します。焦げ付かないように注意しながら、香ばしい香りが出るまで炒めます。焙煎することで、どくだみ特有の青臭さが和らぎ、香ばしい風味が増します。

-

どくだみ茶の淹れ方:

- 乾燥させたどくだみ(焙煎したものを含む)を、水から煮出します。

- 水1リットルに対し、乾燥どくだみ5〜10gが目安です。

- 沸騰したら弱火で10〜15分ほど煮出します。

- お好みで濃さを調整してください。

どくだみ茶の作り方動画

細かい部分では差がありますが、どくだみ茶づくりの手順を理解するのに大変参考になります。

無添加の国産どくだみ茶を選ぶポイント

市販のどくだみ茶を選ぶ際には、以下のポイントに注目しましょう。

- 国産であること: 日本国内で栽培・加工されたものを選ぶことで、品質と安全性が保証されます。

- 無添加であること: 香料や着色料などの添加物が含まれていないものを選びましょう。

- 産地: 産地によって風味や成分が異なる場合があります。好みの産地のものを選ぶのも良いでしょう。

- 製法: 天日干しや焙煎など、製法によって風味や成分に違いが出ます。

- 価格: 価格だけでなく、内容量や品質も考慮して選びましょう。

| 選び方のポイント | 詳 細 |

| 国産 |

日本国内で栽培・加工されたものを選ぶ

|

| 無添加 |

香料や着色料などの添加物が含まれていないものを選ぶ

|

| 産地 |

産地によって風味や成分が異なる場合がある

|

| 製法 |

天日干し、焙煎など、製法によって風味や成分に違いが出る

|

| 価格 |

価格だけでなく、内容量や品質も考慮

|

さんぴん茶を選ぶ際も産地や製法が重要になりますが、どくだみ茶の場合は特に国産、無添加であることに注目することで、より安心して飲むことができます。

ふるさと納税で手に入れる国産どくだみ茶

近年、ふるさと納税の返礼品として、国産のどくだみ茶が提供されている自治体が増えています。ふるさと納税を利用することで、実質2,000円の負担で地域の特産品であるどくだみ茶を手に入れることができます。

ふるさと納税サイトで「どくだみ茶」と検索すると、様々な自治体の返礼品を見つけることができます。産地や製法、内容量などを比較して、自分に合ったどくだみ茶を選んでみましょう。

まとめ

どくだみ茶は、自宅で手軽に作ることも、市販の国産製品を選ぶこともできます。自宅で作る場合は、採取場所や乾燥方法に注意し、市販品を選ぶ場合は、国産・無添加であることなどを確認しましょう。また、ふるさと納税を利用することで、お得に国産どくだみ茶を手に入れることもできます。この記事が、健康茶、特にさんぴん茶に関心のある皆様にとって、どくだみ茶をより身近に感じ、健康的な生活を送るための一助となれば幸いです。

どくだみ茶と漢方薬の関係 | 十薬としての歴史と日常生活での活用法

健康茶として親しまれているどくだみ茶は、古くから薬草としても利用されてきました。特に漢方では「十薬(じゅうやく)」という生薬名で知られ、様々な効能が認められています。この記事では、どくだみの薬草としての歴史と効能、漢方における十薬としての働き、そしてどくだみ茶を日常生活で活用する方法について、健康茶やさんぴん茶に興味のある方にも分かりやすく解説します。

どくだみの薬草としての歴史と効能

どくだみは日本をはじめ、アジア各地に広く分布する多年草です。独特の強い香りが特徴で、古くから民間療法に用いられてきました。「毒を矯(た)める」という意味から「どくだみ」と名付けられたという説がありますが、どくだみ自体に毒性はありません。

どくだみの薬草としての歴史は古く、江戸時代の書物にもその効能が記されています。現代の研究では、どくだみに含まれるフラボノイド(特にケルセチン)、デカノイルアセトアルデヒド、ミネラルなどが、以下のような効能をもたらすことが分かっています。

- 利尿作用: 体内の余分な水分を排出し、むくみの解消に役立ちます。

- 便秘解消: 腸の蠕動運動を活発にし、便通を改善する効果が期待できます。

- 抗炎症作用: 体内の炎症を抑え、ニキビや肌荒れなどの改善に役立つ可能性があります。

- 抗菌作用: 細菌の増殖を抑え、感染症の予防に役立つ可能性があります。

- 抗酸化作用: 活性酸素を除去し、老化防止や生活習慣病予防に効果が期待できます。

これらの効能は、どくだみ茶としても享受することができます。さんぴん茶も利尿作用がありますが、どくだみ茶はそれに加えて抗菌・抗炎症作用も期待できる点が特徴です。

漢方における十薬としての働き

漢方では、乾燥させたどくだみの葉や茎を「十薬」と呼び、生薬として使用しています。「十薬」という名前は、「十の薬効がある」という意味に由来するとも言われています。

十薬は、主に以下の目的で使用されます。

- 解毒: 体内の毒素を排出し、解毒作用を発揮します。

- 消炎: 炎症を鎮め、腫れや痛みを和らげます。

- 利水: 利尿作用により、体内の余分な水分を排出し、むくみを改善します。

- 排膿: 膿を排出し、化膿性の疾患を改善します。

漢方薬の処方では、十薬は他の生薬と組み合わせて使用されることが多く、単独で使用されることは比較的少ないです。例えば、「五物解毒湯(ごもつげどくとう)」などの処方に配合されています。

どくだみ茶は、十薬を煎じたものと似た性質を持ちますが、より手軽に摂取できるのが利点です。

どくだみ茶を日常生活で活用する方法

どくだみ茶は、日常生活の中で様々な方法で活用できます。

- 健康茶として: 毎日のお茶として飲むことで、利尿作用、便秘解消、美肌効果などが期待できます。

- 入浴剤として: 乾燥させたどくだみを布袋に入れて湯船に浮かべると、入浴剤として利用できます。保温効果や美肌効果が期待できます。

- うがい薬として: 濃いめに煮出したどくだみ茶でうがいをすると、口内炎や口臭予防に効果が期待できます。

- 湿布として: 濃いめに煮出したどくだみ茶を冷まし、ガーゼなどに浸して患部に貼ると、炎症を鎮める効果が期待できます。

| 活用方法 | 期待できる効果 |

| 健康茶として |

利尿作用、便秘解消、美肌効果、デトックス

|

| 入浴剤として |

保温効果、美肌効果、リラックス効果

|

| うがい薬として |

口内炎予防、口臭予防

|

| 湿布として |

炎症鎮静、腫れや痛みの緩和

|

さんぴん茶は主に飲用として利用されますが、どくだみ茶は飲用以外にも様々な活用方法があるのが特徴です。

まとめ

どくだみ茶は、古くから薬草として利用されてきたどくだみを、手軽に日常生活に取り入れる方法の一つです。漢方では「十薬」として様々な効能が認められており、現代の研究でもその効果が裏付けられています。どくだみ茶を日々の生活に取り入れることで、健康維持や美容に役立ててみてはいかがでしょうか。健康茶、特にさんぴん茶に関心のある方にも、どくだみ茶の奥深い魅力と活用法を知っていただければ幸いです。

どくだみ茶の美容効果と女性へのメリット | 美肌、アトピー、冷え、むくみに効果的な万能茶

健康と美容に関心の高い女性の間で、どくだみ茶が再び注目を集めています。独特の香りは好みが分かれるものの、その豊富な成分がもたらす美容効果は、女性にとって多くのメリットをもたらします。この記事では、どくだみ茶が持つ美肌効果、アトピー改善への可能性、シミや肌荒れを抑える作用、そして女性特有の悩みである冷え性やむくみの改善効果について、さんぴん茶などの健康茶に関心のある方にも分かりやすく解説します。

美肌やアトピー改善を助ける成分の働き

どくだみ茶には、美肌やアトピー改善に役立つとされる成分が豊富に含まれています。

- フラボノイド(ケルセチン、イソクエルシトリンなど): 強力な抗酸化作用を持ち、肌の老化の原因となる活性酸素を除去します。また、抗炎症作用により、アトピー性皮膚炎などの炎症を抑える効果も期待できます。

- ミネラル(亜鉛、マンガンなど): 肌のターンオーバーを促進し、肌の再生をサポートします。特に亜鉛は、皮膚の健康維持に不可欠なミネラルです。

- ビタミンB群(ビタミンB2など): 皮膚や粘膜の健康を維持する働きがあります。肌荒れやニキビの予防に役立ちます。

- デカノイルアセトアルデヒド: 強い抗菌作用を持ち、ニキビの原因となるアクネ菌などの増殖を抑える効果が期待できます。

これらの成分が複合的に作用することで、どくだみ茶は美肌効果やアトピー改善をサポートすると考えられます。

| 成分 |

美肌・アトピーへの効果

|

| フラボノイド(ケルセチン等) |

抗酸化作用による老化防止、抗炎症作用によるアトピー性皮膚炎などの炎症抑制、毛細血管強化による血行促進

|

| ミネラル(亜鉛、マンガン等) |

肌のターンオーバー促進、肌の再生サポート

|

| ビタミンB群(ビタミンB2等) |

皮膚や粘膜の健康維持、肌荒れ・ニキビ予防

|

| デカノイルアセトアルデヒド |

抗菌作用によるニキビ予防

|

シミや肌荒れを抑える作用とその仕組み

どくだみ茶は、シミや肌荒れを抑える効果も期待できます。

- シミへの作用: フラボノイドの抗酸化作用は、メラニン色素の生成を抑制し、シミの予防に繋がります。また、血行促進作用により、肌のターンオーバーが正常化され、メラニンの排出が促される効果も期待できます。

- 肌荒れへの作用: フラボノイドの抗炎症作用や抗菌作用は、ニキビや肌荒れの原因となる炎症や細菌の増殖を抑えます。また、ミネラルやビタミンB群が肌の再生をサポートすることで、肌荒れの改善に繋がります。

これらの作用は、肌の内部から働きかけるため、根本的な肌質改善に繋がる可能性があります。さんぴん茶にも抗酸化作用のあるポリフェノールが含まれますが、どくだみ茶は特にフラボノイドの種類が豊富で、抗菌作用を持つデカノイルアセトアルデヒドを含む点が特徴です。

冷え性やむくみを改善する利尿作用

どくだみ茶には、女性に多い悩みである冷え性やむくみを改善する効果も期待できます。

- 冷え性への作用: どくだみ茶に含まれる成分が血行を促進することで、体の末端まで血液が循環しやすくなり、冷え性の改善に繋がります。

- むくみへの作用: どくだみ茶に含まれるカリウムは、利尿作用を高め、体内の余分な水分を排出します。これにより、むくみの解消に効果を発揮します。

特に女性は、筋肉量が少なく冷えやすい傾向にあります。どくだみ茶の血行促進作用と利尿作用は、これらの悩みを同時に改善する可能性があるため、女性にとって大きなメリットと言えるでしょう。

まとめ

どくだみ茶は、豊富な成分が複合的に作用し、美肌、アトピー、シミ、肌荒れ、冷え性、むくみなど、女性特有の悩みに効果を発揮する可能性を秘めたお茶です。さんぴん茶などの健康茶に興味のある方は、ぜひどくだみ茶も試してみてはいかがでしょうか。ただし、体質によっては合わない場合や、妊娠中、授乳中、腎臓疾患のある方は注意が必要です。心配な場合は、医師に相談してから飲むようにしましょう。

どくだみ茶を使ったデトックスと体内毒素の排出 | カリウムの力でスッキリ体質へ

健康や美容に関心の高い方々の間で、「デトックス」という言葉はよく聞かれます。特に、健康茶として親しまれているどくだみ茶は、そのデトックス効果に注目が集まっています。この記事では、どくだみ茶を使ったデトックスの仕組み、特にカリウムの役割、利尿作用による体内老廃物の排出効果、そしてダイエットや血行促進への効果について、さんぴん茶などの健康茶に関心のある方にも分かりやすく解説します。

デトックスの仕組みとカリウムの役割

デトックスとは、体内に溜まった老廃物や有害物質を排出するプロセスのことです。私たちの体は、呼吸や食事、生活環境などを通して、様々な老廃物や有害物質を取り込んでいます。これらの物質が体内に蓄積すると、体の不調や肌荒れ、免疫力の低下などを引き起こす可能性があります。

デトックスには、肝臓、腎臓、腸、皮膚、肺など、様々な臓器が関わっていますが、どくだみ茶が特に貢献するのは、腎臓の働きを高めることによるデトックスです。

どくだみ茶に豊富に含まれるカリウムは、体内の水分バランスを調整する重要なミネラルです。カリウムは、ナトリウム(塩分)を体外に排出する働きがあり、これにより体内の余分な水分が排出され、むくみの解消に繋がります。このカリウムの働きが、どくだみ茶のデトックス効果の中核を担っています。

| デトックスに関わる主な臓器 | 役割 |

| 肝臓 |

有害物質の分解・代謝

|

| 腎臓 |

老廃物や余分な水分の排出(尿として)

|

| 腸 |

便として老廃物を排出

|

| 皮膚 |

汗として老廃物を排出

|

| 肺 |

二酸化炭素などのガスを排出

|

さんぴん茶にもミネラルが含まれていますが、どくだみ茶は特にカリウム含有量が多く、利尿作用によるデトックス効果が高いと言えます。

利尿作用による体内老廃物の排出効果

どくだみ茶の利尿作用は、体内の老廃物を効率的に排出するのに役立ちます。利尿作用によって、以下の効果が期待できます。

- むくみの解消: 体内の余分な水分が排出されることで、足や顔などのむくみが解消されます。

- 老廃物の排出: 尿と一緒に老廃物が排出されることで、体内の浄化が促進されます。

- 高血圧の予防: 余分なナトリウムが排出されることで、血圧の上昇を抑える効果が期待できます。

- 尿路結石の予防: 尿の量を増やすことで、尿路結石の形成を予防する効果が期待できます。

これらの効果は、どくだみ茶に含まれるカリウムやフラボノイドなどの成分が相互に作用することで発揮されます。

ダイエットや血行促進への効果解説

どくだみ茶は、デトックス効果に加えて、ダイエットや血行促進にも効果が期待できます。

- ダイエットへの効果:

- むくみの解消: 余分な水分が排出されることで、体重の減少や見た目のスッキリ感に繋がります。

- 代謝の向上: 老廃物が排出されることで、代謝が向上し、脂肪燃焼が促進される可能性があります。

- 便秘解消: 便通が改善されることで、腸内環境が整い、ダイエット効果を高める可能性があります。

- 血行促進への効果:

- 血流の改善: どくだみ茶に含まれるフラボノイドは、血管を拡張し、血流を改善する効果が期待できます。

- 冷え性の改善: 血行が促進されることで、体の末端まで血液が循環しやすくなり、冷え性の改善に繋がります。

これらの効果は、あくまでサポート的な役割であり、どくだみ茶を飲むだけで劇的に痩せるというわけではありません。バランスの取れた食事や適度な運動と組み合わせることで、より効果を発揮すると考えられます。

まとめ

どくだみ茶は、カリウムの力による利尿作用を中心に、デトックス、むくみ解消、老廃物排出、ダイエット、血行促進など、様々な健康効果が期待できるお茶です。さんぴん茶などの健康茶に関心のある方は、ぜひどくだみ茶を日々の生活に取り入れて、スッキリとした体質を目指してみてはいかがでしょうか。ただし、腎臓に疾患のある方やカリウム摂取制限のある方は、医師に相談してから飲むようにしましょう。

どくだみ茶が持つ病気予防の可能性 | 高血圧・動脈硬化予防に期待できる健康茶

健康維持に関心の高い方にとって、日々の食生活は非常に重要です。健康茶として古くから親しまれているどくだみ茶は、様々な健康効果が期待されていますが、特に高血圧や動脈硬化といった生活習慣病の予防に役立つ可能性が注目されています。この記事では、どくだみ茶が持つ病気予防の可能性、特に高血圧や動脈硬化を緩和する作用、血管を強化して血流を促進する方法、そして動脈硬化や血圧上昇の予防に役立つ栄養素について、さんぴん茶などの健康茶に関心のある方にも分かりやすく解説します。

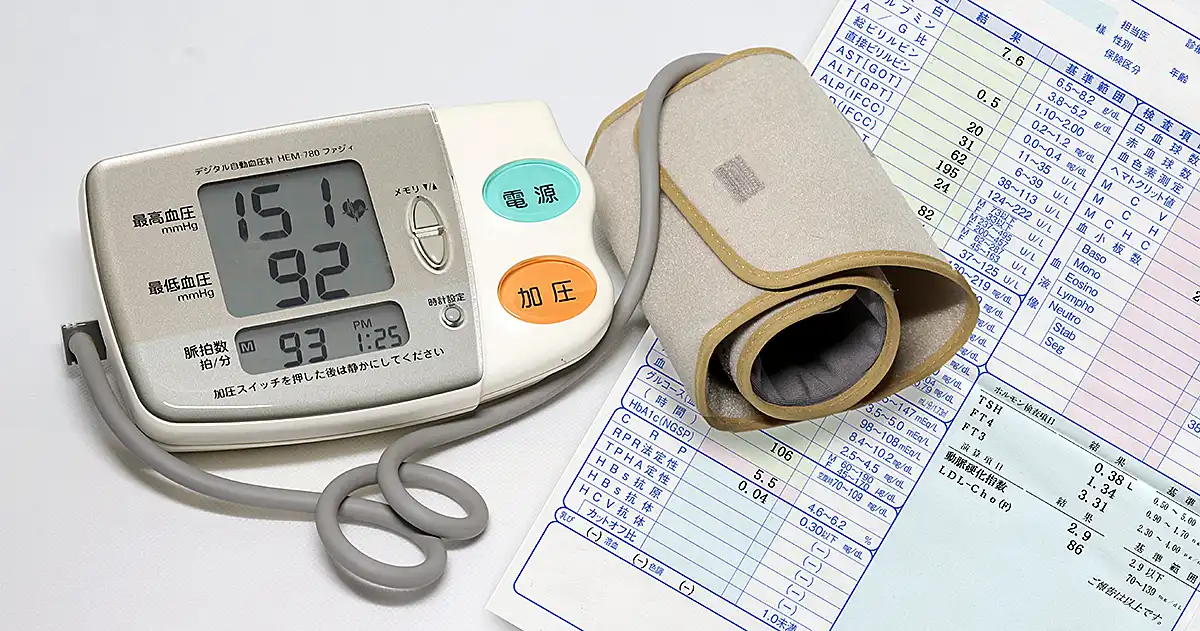

高血圧や動脈硬化を緩和する作用

高血圧は、血管に常に高い圧力がかかっている状態であり、放置すると動脈硬化、心筋梗塞、脳卒中などの重大な疾患を引き起こすリスクを高めます。どくだみ茶には、これらの疾患を緩和する可能性のある成分が含まれています。

- 利尿作用による血圧降下: どくだみ茶に豊富に含まれるカリウムは、体内の余分なナトリウム(塩分)を排出し、水分バランスを調整する働きがあります。これにより、血圧の上昇を抑える効果が期待できます。

- 抗酸化作用による血管保護: どくだみ茶に含まれるフラボノイド(特にケルセチン)は、強力な抗酸化作用を持ち、血管を傷つける活性酸素を除去します。これにより、血管の老化を防ぎ、動脈硬化の進行を抑制する効果が期待できます。

- 血流改善作用: どくだみ茶に含まれる成分は、血流を改善する作用も報告されています。血流がスムーズになることで、血管への負担が軽減され、血圧の安定に繋がります。

これらの作用は、どくだみ茶を継続的に摂取することで、より効果を発揮すると考えられます。

血管を強化して血流を促進する方法

どくだみ茶以外にも、日常生活で血管を強化し、血流を促進する方法はいくつかあります。

- 食生活の改善: バランスの取れた食事を心がけ、塩分を控えめにしましょう。野菜や果物を積極的に摂取し、抗酸化物質や食物繊維を十分に摂ることが大切です。

- 適度な運動: ウォーキングやジョギングなどの有酸素運動は、血流を促進し、血管の柔軟性を保つ効果があります。

- 十分な睡眠: 睡眠不足は血圧の上昇に繋がることが知られています。質の高い睡眠を確保することで、血管の健康を維持することができます。

- ストレスの軽減: ストレスは血圧を上昇させる要因の一つです。リラックスできる時間を持つ、趣味に没頭するなど、自分なりのストレス解消法を見つけましょう。

これらの生活習慣と合わせてどくだみ茶を飲むことで、相乗効果が期待できます。さんぴん茶もリラックス効果がありますが、どくだみ茶は直接的に血管に作用する成分を含む点が異なります。

動脈硬化や血圧上昇の予防に役立つ栄養素

どくだみ茶に含まれる成分以外にも、動脈硬化や血圧上昇の予防に役立つ栄養素はいくつかあります。

- カリウム: どくだみ茶にも豊富に含まれていますが、野菜や果物、海藻などにも多く含まれています。

- 食物繊維: 便通を改善し、コレステロールの吸収を抑える効果があります。野菜、果物、穀物などに多く含まれています。

- 抗酸化物質(ポリフェノール、ビタミンC、ビタミンEなど): 活性酸素を除去し、血管の老化を防ぐ効果があります。緑黄色野菜、果物、お茶などに多く含まれています。

- 不飽和脂肪酸(オメガ3脂肪酸など): 血液をサラサラにし、血栓の形成を抑制する効果があります。青魚、亜麻仁油などに多く含まれています。

これらの栄養素をバランス良く摂取することで、動脈硬化や血圧上昇のリスクを低減することができます。

| 予防に役立つ栄養素 | 主な効果 | 主な食品 |

| カリウム | ナトリウム排出、血圧降下 |

野菜、果物、海藻、どくだみ茶

|

| 食物繊維 | 便通改善、コレステロール吸収抑制 |

野菜、果物、穀物

|

| 抗酸化物質 | 活性酸素除去、血管老化防止 |

緑黄色野菜、果物、お茶、どくだみ茶

|

| 不飽和脂肪酸 | 血液サラサラ効果、血栓形成抑制 | 青魚、亜麻仁油 |

まとめ

どくだみ茶は、カリウムやフラボノイドなどの成分により、高血圧や動脈硬化の予防に役立つ可能性を秘めた健康茶です。日々の食生活にどくだみ茶を取り入れるとともに、バランスの取れた食事、適度な運動、十分な睡眠、ストレスの軽減などを心がけることで、より効果的に血管の健康を維持し、生活習慣病のリスクを低減することができるでしょう。さんぴん茶など他の健康茶と併用するのも良いですが、どくだみ茶は特に血管の健康に役立つ成分が豊富に含まれている点を覚えておきましょう。

体臭改善に効果的などくだみ茶の成分と利用方法:まとめ

どくだみ茶で体の中からスッキリ。 今回は、どくだみ茶が持つ体臭改善効果について、その成分と利用方法を詳しく解説しました。どくだみ茶に含まれる成分は、利尿作用や便秘解消、抗菌作用など、体臭の原因に多角的にアプローチします。毎日の生活にどくだみ茶を取り入れて、体の中から清潔で爽やかな状態を保ち、自信を持って過ごしましょう。

コメント